Son évolution artistique au travers de ses œuvres

Ses thèmes et influences

Dalí revendique de nombreuses influences. Les premières sont celles des grands peintres classiques comme Vermeer et Velázquez. Il est également admiratif de Picasso et adhère aux premières idées du surréalisme en continuant de s’inspirer des écrits de Freud. Des classiques il en retient un soin minutieux des détails, une très grande préparation de ses toiles et une maitrise technique impressionnante. Des autres, ce sont les thèmes avec un goût pour l’outrance et l’audace qui l’inspirent particulièrement.

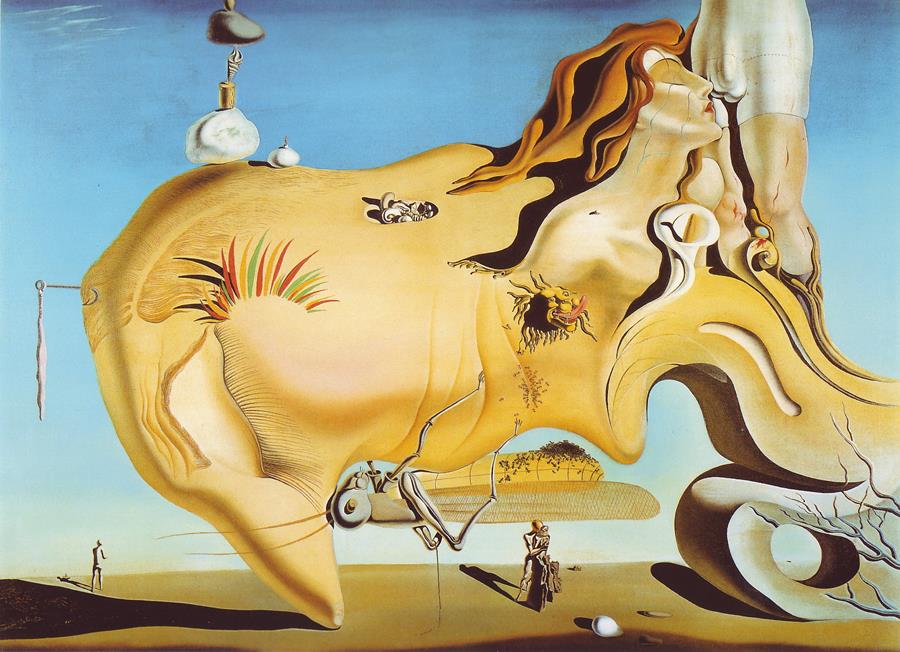

Les thèmes récurrents et favoris de Dalí sont la sexualité, l’onirisme, la pourriture liée au temps qui passe et plus tardivement le mystique avec un retour vers la foi catholique.

Il crée tout un répertoire d’animaux symboles au fil de ses peintures qui viennent illustrer et nourrir ses thèmes de prédilections. Par exemple la fourmi va être associée à la pourriture et l’éléphant à la puissance et la domination, liées au désir sexuel.

Dalí ne se limite pas aux peintures et réalise également de nombreux dessins, aquarelles, gravures, lithographies qui viennent illustrer des ouvrages, ou l’aider dans ses recherches. Il est également connu pour la co-réalisation du film Un chien Andalou en 1929 (plus sur son entourage ->). A partir de 1934, la sculpture prend une nouvelle dimension dans sa palette technique. Il la considère comme l’extension de ses huiles, comme la réalisation concrète de ses idées. Les sculptures permettent l’appréciation en trois dimensions de sa vision du monde et permettent selon Dalí une meilleure immersion du spectateur dans son art.

La méthode de la « paranoïa-critique »

L’arrivée de Dalí dans le cercle des surréalistes apporte un vent de renouveau. Le film Un chien andalou avec Buñuel et son exposition réussie de 1929 le propulse au centre du mouvement. Sa grande maîtrise des ombres et des lumières, acquise par l’étude des maîtres classiques, lui permet de créer dans ses tableaux une atmosphère irréelle étouffante.

Zoom sur La Persistance de la mémoire

La persistance de la mémoire est sûrement le tableau le plus célèbre du maître catalan. Réalisé en 1931 et exposé pour la première fois en 1932, le tableau marque les esprits. Ici les objets sont devenus mous et un paysage morne, infini, angoissant s’impose au spectateur. On y retrouve les thèmes persistants de Dalí avec la peur du temps qui passe symbolisée d’abord par ces montres fondantes, « les camemberts du temps », ensuite par la présence de fourmis – trop organiques – qui au premier plan forment les aiguilles d’une montre à gousset et symbolisent pour Dalí la pourriture. L’autre insecte présent est une mouche sur la montre suivante, qui semble la manger. Les insectes semblent attirés par les objets comme de la chaire en décomposition.

« La différence entre un fou et moi-même c’est que je ne suis pas fou »

Cependant, comme dans un rêve, ces éléments d’une réalité distordue se mêlent à d’autres, bien réels, comme les falaises du fond, issues de Catalogne, terre natale de Dalí.

La monstrueuse créature charnue qui se drape au centre du tableau est à la fois étrangère et familière : approximation du propre visage de Dalí de profil, ses longs cils semblent troublants comme ceux d’un insecte, voire sexuels, tout comme ce qui pourrait ou non être une langue qui suinte de son nez comme un gros escargot.

Ce tableau réalisé par Dalí alors même qu’il n’a que 27 montre une maturité étonnante du jeune peintre. Ses thèmes phares sont déjà là (le temps, la pourriture et la sexualité), avec une maitrise technique parfaite. Un exemple de cette maitrise est le ciel qui rend une impression de surréel renforcée, d’un ciel de toute heure de la journée, entre un bleu profond qui se mélange avec un orangée de levé ou de couché de soleil, en fonction de l’avis du spectateur. La même année de la création de cette peinture, Dalí formalisait sa méthode « paranoïaque-critique », cultivant des hallucinations psychotiques auto induites afin de créer de l’art.

Le théâtre musée de Figueres, sa dernière grande œuvre.

La théâtre musée de Figueres est la dernière grande œuvre lancée par Dalí (voir musées ->). C’est une commande faite par la maire de Figueres en 1960, pour rénover le théâtre détruit par le feu durant la guerre civile. Dalí accepte à condition qu’il en fasse un musée à part entière, dédié à lui. En 1970 le projet finit par être approuvé et le théâtre sera inauguré quatre ans plus tard.

« Où donc, sinon dans ma propre ville, ce qui est le plus extravagant et le plus solide de mon œuvre doit-il être conservé, où sinon ? Le Théâtre municipal, ce qui en restait, m’a semblé très approprié et pour trois raisons : la première, parce que je suis un peintre éminemment théâtral ; la seconde, parce que le théâtre se trouve juste devant l’église où j’ai été baptisé ; et la troisième, parce que c’est précisément dans la salle du vestibule du théâtre que j’ai fait ma première exposition de peinture. ».

Le théâtre est une œuvre d’art totale et se compose en deux espaces. Le premier est formé par l’ancien théâtre incendié qui a été converti en Théâtre-Musée à partir des critères et des conceptions de Salvador Dalí en personne. Cet ensemble forme un seul objet artistique dans lequel chaque élément est partie intégrante du tout. Le second est formé par l’ensemble des salles résultant des agrandissements successifs du Théâtre-Musée, où Dalí n’a que peu agit. Certaines œuvres ont été créées pour ce théâtre, tandis que d’anciennes œuvres et certaines de sa collection y sont également présentes. La coupole, symbole du musée et devenue symbole de la ville est une commande de Dalí pour Emilio Pérez Piñero.